Tesis: María de la Paz Fuentes Millares

Artículo: José María Estenssoro Ríos.

La semiótica, en toda su amplitud metodológica, es una de las herramientas que emplea María de la Paz Fuentes Millares, graduada de Diseño Gráfico de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” sede Tarija, para analizar la Diablada desde una mirada visual, conceptual e ideológica. En su artículo científico, publicado en 2025, propone un estudio que no solo interpreta imágenes, sino que las interroga como dispositivos culturales, históricos y políticos. Así, la figura del Diablo se convierte en un archivo vivo, un símbolo en mutación que recorre el siglo XX boliviano.

Su trabajo funciona como un espejo que atraviesa la historia nacional desde la República Liberal (1920) hasta la transición Neoliberal (1990). En ese trayecto, el Diablo trasciende su rol festivo y se convierte en memoria encarnada, discurso visual y territorio de disputa.

La delimitación de estos periodos se enmarca a una lectura histórica sustentada en la historiografía nacional, especialmente en Historia de Bolivia (2019) de la familia Mesa Gisbert. Allí se define la República Liberal como una etapa dominada por élites mineras y políticas, y la fase Neoliberal como el inicio de una reestructuración económica marcada por el libre mercado y una nueva configuración social en la década de 1980.

Este análisis no desconoce la configuración precolombina de la Diablada. La autora señala que el apodado “Diablo de los Siete Pecados” hunde sus raíces en el periodo virreinal, cuando los autos sacramentales eran utilizados por la Orden de los Padres Agustinos como herramientas evangelizadoras.

Estas representaciones teatrales, introducidas en la región de Paria –el primer asentamiento español en el altiplano, fundado el 23 de enero de 1535–, ilustraban la lucha entre el bien y el mal, encarnada en el enfrentamiento entre el Arcángel Miguel y Lucifer. Los indígenas del Ayllu Sora, comunidad vinculada geográficamente a Oruro, adoptaron estas dramatizaciones, resignificándolas desde su propia cosmovisión andina.

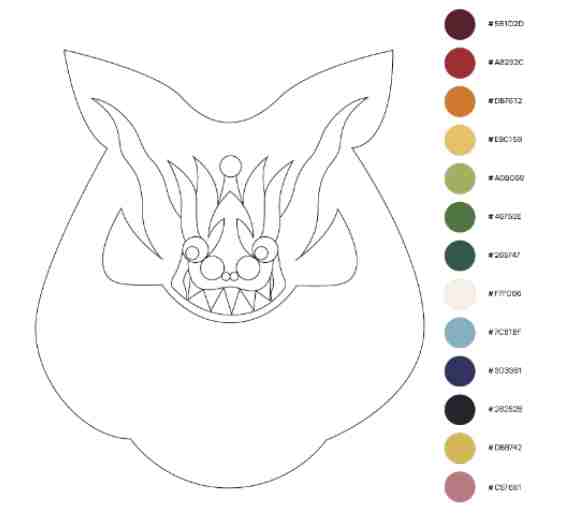

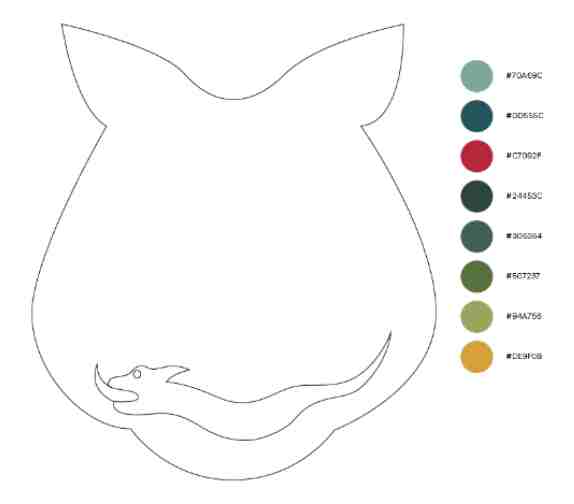

La leyenda del dios prehispánico Huaricato –quien castigó al pueblo Uru-Uru con cinco plagas representadas en animales– se entrelaza con la narrativa católica y se refleja en la estética de los trajes, donde serpientes, lagartos, sapos, cóndores y hormigas adquieren formas demoníacas. La figura de una misteriosa ñusta que vence a estas alimañas fue luego representada como la Virgen del Socavón.

A partir de esta base mítica y visual, la autora propone un enfoque semiótico centrado en el cuerpo expandido del Diablo. A través de un conglomerado metodológico, articula un análisis donde lo simbólico se impone sobre lo decorativo. La Diablada se convierte así en espacio de reproducción y centralidad cultural, donde confluyen –cuan sincretismo bastardo– múltiples elementos que dialogan, chocan y convergen.

Quienes protagonizan la figura del Diablo portan, desde la década de 1920 hasta los años noventa, vestimentas con características nuevas, fruto de relecturas sociales, políticas y económicas. El Diablo ya no es solo el emisario del infierno: es el reflejo de un pueblo que se traviste de historia para resistir y celebrar.

Memoria, la indumentaria del discurso

Uno de los elementos compositivos que la autora destaca con nitidez es la herencia colonial presente en la indumentaria del Diablo de la Diablada. Las máscaras, brazaletes y calzados no son simples adornos festivos, sino portadores de una memoria visual colectiva que atraviesa generaciones. Estas piezas condensan relatos de dominación, resistencia y resignificación cultural, donde el legado familiar y comunitario se entrelaza con símbolos coloniales apropiados y transformados desde el siglo XVII.

Como parte de esta apropiación, los cuernos de vicuña –originalmente empleados en rituales precolombinos– fueron reinterpretados como símbolos demoníacos, en un acto de mestizaje visual. La estética del Diablo comienza así a consolidarse en el periodo colonial, incorporando elementos del imaginario europeo reconfigurados desde la iconografía andina.

La indumentaria no guarda silencio; al contrario, se vuelve voz estridente de una identidad en disputa. Cada detalle –los bordados minuciosos, las formas demoníacas, las alas estilizadas, los colores saturados y el barroquismo visual– revela una estética de lo híbrido, resultado de un sincretismo activo entre lo indígena, lo africano y lo europeo. Este proceso no solo responde a una lógica festiva, sino a una estrategia de supervivencia simbólica y artística en contextos de opresión histórica.

Como bien sostiene la autora, estas imágenes no deben leerse de forma aislada, sino como resultado de una construcción simbólica marcada por la historia minera, la religiosidad popular y la pulsión artística que recorre los Andes. No se trata solo de una tradición folklórica, sino de una puesta en escena política de la identidad.

Leyendo la semiótica de la resistencia

La investigación propone una lectura profunda del Diablo desde los marcos semióticos contemporáneos de Barthes, Eco, Goffman y Wunenburger, donde la imagen deviene texto, y el texto, ritual. Desde esta perspectiva, la Diablada se convierte en una performance simbólica que permite visibilizar lo que la historia oficial muchas veces silencia.

En este devenir visual, los sectores mineros emergen como protagonistas no solo laborales, sino estético-políticos. Tras la Revolución Nacional de 1952, se consolida en ellos una emancipación artística, donde lo popular interpela a lo institucional y el Diablo se transforma en símbolo de lucha y reapropiación cultural.

Además, con el ingreso de jóvenes burgueses a las filas de la danza en 1942 –los llamados pijes o k’aras–, el Diablo adquiere una nueva visualidad. Esto marcó un antes y un después en la estética de la Diablada, consolidándola como un consenso folclórico y desplazando los prejuicios clasistas que la reducían a una expresión del “bajo pueblo”.

La máscara que late, el alma que danza

La autora no se limita a describir. Propone una lectura crítica del Diablo como signo que ha sobrevivido –y mutado– en los pliegues del tiempo, producto de luchas sociales, tensiones coloniales y estéticas subalternas. Su propuesta invita al lector a pensar la Diablada no como espectáculo, sino como territorio simbólico de disputa, memoria y poder.

La máscara del Diablo, entonces, no oculta: revela lo que no siempre se dice. Que la identidad boliviana se ha tejido bailando con sus demonios, apropiándose de sus mitologías y bordando, sobre cada traje, un relato propio.

Bibliografía

· Condarco y Gyarmati (2009) Prospección arqueológica en la Cuenca de Paria, Oruro Bolivia. (s/f). Scribd. Recuperado el 5 de julio de 2025, de https://es.scribd.com/document/515659554/Condarco-Gyarmati-Prospeccion-Arqueologica-en-La-Cuenca-de-Paria-Oruro-Bolivia

· Mesa Gisbert, C., Mesa Gisbert, J., & Mesa Gisbert, T. (2019). Historia de Bolivia. Editorial Gisbert. Decimoprimera Edición.

· Presta, A. M. (2022). Charcas, 1535-1565, una mirada anticolonial. En Charcas: orígenes históricos de una sociedad colonial (pp. 11-50). Repositorio Institucional COCINET Digital.